उस दिन एक अतिथि को स्टेशन पहुँचाकर मैं लौट रही थी कि चिड़ियों और ख़रगोशों की दुकान का ध्यान आ गया और मैंने ड्राइवर को उसी ओर चलने का आदेश दिया।

बड़े मियाँ चिड़ियावाले की दुकान के निकट पहुँचते ही उन्होंने सड़क पर आकर ड्राइवर को रुकने का संकेत दिया। मेरे कोई प्रश्न करने के पहले ही उन्होंने कहना आरंभ किया, “सलाम गुरु जी! पिछली बार आने पर आपने मोर के बच्चों के लिए पूछा था। शंकरगढ़ से एक चिड़ीमार दो मोर के बच्चे पकड़ लाया है, एक मोर है , एक मोरनी। आप पाल लें। मोर के पंजों से दवा बनती है, सो ऐसे ही लोग ख़रीदने आए थे। आख़िर मेरे सीने में भी तो इंसान का दिल है। मारने के लिए ऐसी मासूम चिड़ियों को कैसे दूँ! टालने के लिए मैंने कह दिया—‘गुरु जी ने मँगवाए हैं।’ वैसे यह कमबख़्त रोज़गार ही ख़राब है। बस, पकड़ो-पकड़ो, मारो-मारो।”

बड़े मियाँ के भाषण की तूफ़ानमेल के लिए कोई निश्चित स्टेशन नहीं है। सुननेवाला थककर जहाँ रोक दे वहीं स्टेशन मान लिया जाता है। इस तथ्य से परिचित होने के कारण ही मैंने बीच में उन्हें रोककर पूछा, “मोर के बच्चे हैं कहाँ?” बड़े मियाँ के हाथ के संकेत का अनुसरण करते हुए मेरी दृष्टि एक तार के छोटे-से पिंजड़े तक पहुँची जिसमें तीतरों के समान दो बच्चे बैठे थे। पिंजड़ा इतना संकीर्ण था कि वे पक्षी-शावक जाली के गोल फ़्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे।

मेरे निरीक्षण के साथ-साथ बड़े मियाँ की भाषण-मेल चली जा रही थी, “ईमान क़सम, गुरु जी—चिड़ीमार ने मुझसे इस मोर के जोड़े के नक़द तीस रुपए लिए हैं। बारहा कहा, भई ज़रा सोच तो, अभी इसमें मोर की कोई ख़ासियत भी है कि तू इतनी बड़ी क़ीमत ही माँगने चला! पर वह मूँजी क्यों सुनने लगा। आपका ख़याल करके अछता-पछताकर देना ही पड़ा। अब आप जो मुनासिब समझें।” अस्तु, तीस चिड़ीमार के नाम के और पाँच बड़े मियाँ के ईमान के देकर जब मैंने वह छोटा पिंजड़ा कार में रखा तब मानो वह जाली के चौखटे का चित्र जीवित हो गया। दोनों पक्षी-शावकों के छटपटाने से लगता था मानो पिंजड़ा ही सजीव और उड़ने योग्य हो गया है।

घर पहुँचने पर सब कहने लगे, “तीतर हैं, मोर कहकर ठग लिया है।” कदाचित अनेक बार ठगे जाने के कारण ही ठगे जाने की बात मेरे चिढ़ जाने की दुर्बलता बन गई है। अप्रसन्न होकर मैंने कहा, “मोर के क्या सुरख़ाब के पर लगे हैं। है तो पक्षी ही।” चिढ़ा दिया जाने के कारण ही संभवतः उन दोनों पक्षियों के प्रति मेरे व्यवहार और यत्न में कुछ विशेषता आ गई।

पहले अपने पढ़ने-लिखने के कमरे में उनका पिंजड़ा रखकर उसका दरवाज़ा खोला, फिर दो कटोरों में सत्तू की छोटी-छोटी गोलियाँ और पानी रखा। वे दोनों चूहेदानी जैसे पिंजड़े से निकलकर कमरे में मानो खो गए, कभी मेज़ के नीचे घुस गए, कभी अलमारी के पीछे। अंत में इस लुकाछिपी से थककर उन्होंने मेरे रद्दी कागज़ों की टोकरी को अपने नए बसेरे का गौरव प्रदान किया। दो-चार दिन वे इसी प्रकार दिन में इधर-उधर गुप्तवास करते और रात में रद्दी की टोकरी में प्रकट होते रहे। फिर आश्वस्त हो जाने पर कभी मेरी मेज़ पर, कभी कुर्सी पर और कभी मेरे सिर पर अचानक आविर्भूत होने लगे। खिड़कियों में तो जाली लगी थी, पर दरवाज़ा मुझे निरंतर बंद रखना पड़ता था। खुला रहने पर चित्रा (मेरी बिल्ली) इन नवागंतुको का पता लगा सकती थी और तब उसके शोध का क्या परिणाम होता, यह अनुमान करना कठिन नहीं है। वैसे वह चूहों पर भी आक्रमण नहीं करती, परंतु यहाँ तो दो सर्वथा अपरिचित पक्षियों की अनधिकार चेष्टा का प्रश्न था। उसके लिए दरवाज़ा बंद रहे और ये दोनों (उसकी दृष्टि में) ऐरे-गैरे मेरी मेज़ को अपना सिंहासन बना लें, यह स्थिति चित्रा जैसी अभिमानिनी मार्जारी के लिए असह्या की कही जाएगी।

जब मेरे कमरे का कायाकल्प चिड़ियाख़ाने के रूप में होने लगा, तब मैंने बड़ी कठिनाई से दोनों चिड़ियों को पकड़कर जाली के बड़े घर में पहुँचाया जो मेरे जीव-जंतुओ का सामान्य निवास है।

दोनों नवागंतुकों ने पहले से रहनेवालों में वैसा ही कुतूहल जगाया जैसा नववधू के आगमन पर परिवार में स्वाभाविक है। लक्का कबूतर नाचना छोड़कर दौड़ पड़े और उनके चारों ओर घूम-घूमकर गुटरगूँ-गुटरगूँ की रागिनी अलापने लगे। बड़े ख़रगोश सभ्य सभासदों के समान क्रम से बैठकर गंभीर भाव से उनका परीक्षण करने लगे। उस दिन मेरे चिड़ियाघर में मानो भूचाल आ गया।

धीरे-धीरे दोनों मोर के बच्चे बढ़ने लगे। उनका कायाकल्प वैसा ही क्रमश: और रंगमय था जैसा इल्ली से तितली का बनना।

मोर के सिर की कलग़ी और सघन, ऊँची तथा चमकीली हो गई। चोंच अधिक बंकिम और पैनी हो गई, गोल आँखों में इंद्रनी की नीलाभ द्युति झलकने लगी। लंबी नील-हरित ग्रीवा की हर भंगिमा में धूपछाँही तरंगे उठने-गिरने लगीं। दक्षिण-वाम दोनों पंखों में सलेटी और सफ़ेद आलेखन स्पष्ट होने लगे। पूँछ लंबी हुई और उसके पंखों पर चंद्रिकाओं के इंद्रधनुषी रंग उद्यीपत हो उठे। रंग-सहित पैरों को गरवीली गति ने एक नई गरिमा से रंजित कर दिया। उसका गर्दन ऊँची कर देखना, विशेष भंगिमा के साथ उसे नीची कर दाना चुगना, पानी पीना, टेढ़ी कर शब्द सुनना आदि क्रियाओं में जो सुकुमारता और सौंदर्य था, उसका अनुभव देखकर ही किया जा सकता है। गति का चित्र नहीं आँका जा सकता।

मोरनी का विकास मोर के समान चमत्कारिक तो नहीं हुआ—परंतु अपनी लंबी धूपछाँही गर्दन, हवा में चंचल कलगी, पंखों की श्याम-श्वेत पत्रलेखा, मंथर गति आदि से वह भी मोर की उपयुक्त सहचारिणी होने का प्रमाण देने लगी।

नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम रखा गया नीलकंठ और उसकी छाया के समान रहने के कारण मोरनी का नामकरण हुआ राधा।

मुझे स्वयं ज्ञात नहीं कि कब नीलकंठ ने अपने आपको चिड़ियाघर के निवासी जीव-जंतुओं का सेनापति और संरक्षण नियुक्त कर लिया। सवेरे ही वह सब ख़रगोश, कबूतर आदि की सेना एकत्र कर उस ओर ले जाता जहाँ दाना दिया जाता है और घूम-घूमकर मानो सबकी रखवाली करता रहता। किसी ने कुछ गड़बड़ की और वह अपने तीखे चंचु-प्रहार से दंड देने दौड़ा।

ख़रगोश के छोटे बच्चों को वह चोंच से उनके कान पकड़कर ऊपर उठा लेता था और जब तक वे आर्तक्रंदन न करने लगते उन्हें अधर में लटकाए रखता। कभी-कभी उसकी पैनी चोंच से ख़रगोश के बच्चों का कर्णवेध संस्कार हो जाता था, पर वे फिर कभी क्रोधित होने का अवसर न देते थे। दंडविधान के समान ही उन जीव-जंतुओं के प्रति उसका प्रेम भी असाधारण था। प्राय: वह मिट्टी में पंख फैलाकर बैठ जाता और वे सब उसकी लंबी पूँछ और सघन पंखों में छुआ-छुऔअल-सा खेलते रहते थे।

ऐसी ही किसी स्थिति में एक साँप जाली के भीतर पहुँच गया। सब जीव-जंतु भागकर इधर-उधर छिप गए, केवल एक शिशु ख़रगोश साँप की पकड़ में आ गया। निगलने के प्रयास में साँप ने उसका आधा पिछला शरीर तो मुँह में दबा रखा था, शेष आधा जो बाहर था, उससे चीं-चीं का स्वर भी इतना तीव्र नहीं निकल सकता था कि किसी को स्पष्ट सुनाई दे सके। नीलकंठ दूर ऊपर झूले में सो रहा था। उसी के चौकन्ने कानों ने उस मंद स्वर की व्यथा पहचानी और पूँछ-पंख समेटकर सर से एक झपट्टे में नीचे आ गया। संभवत: अपनी सहज चेतना से ही उसने समझ लिया होगा कि साँप के फन पर चोंच मारने से ख़रगोश भी घायल हो सकता है।

उसने साँप को फन के पास पंजों से दबाया और फिर चोंच से इतने प्रहार किए कि वह अधमरा हो गया। पकड़ ढीली पड़ते ही ख़रगोश का बच्चा मुख से निकल तो आया, परंतु निश्चेष्ट-सा वहीं पड़ा रहा।

राधा ने सहायता देने की आवश्यकता नहीं समझी, परंतु अपनी मंद केका से किसी असामान्य घटना की सूचना सब ओर प्रसारित कर दी माली पहुँचा, फिर हम सब पहुँचे। नीलकंठ जब साँप के दो खंड कर चुका, तब उस शिशु ख़रगोश के पास गया और रातभर उसे पंखों के नीचे रखे उष्णता देता रहा। कार्तिकेय ने अपने युद्ध-वाहन के लिए मयूर को क्यों चुना होगा, यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है।

मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी, हिंसक मात्र नहीं। इसी से उसे बाज़, चील आदि की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है।

नीलकंठ में उसकी जातिगत विशेषताएँ तो थीं ही, उनका मानवीकरण भी हो गया था। मेघों की साँवली छाया में अपने इंद्रधनुष के गुच्छे जैसे पंखों को मंडलाकार बनाकर जब वह नाचता था, तब उस नृत्य में एक सहजात लय-ताल रहता था। आगे-पीछे, दाहिने-बाएँ क्रम से घूमकर वह किसी अलक्ष्य सम पर ठहर-ठहर जाता था।

राधा नीलकंठ के समान नहीं नाच सकती थी, परंतु उसकी गति में भी एक छंद रहता था। वह नृत्यमग्न नीलकंठ की दाहिनी ओर के पंख को छूती हुई बाईं ओर निकल आती थी और बाएँ पंख को स्पर्श कर दाहिनी ओर। इस प्रकार उसकी परिक्रमा में भी एक पूरक ताल-परिचय मिलता था। नीलकंठ ने कैसे समझ लिया कि उसका नृत्य मुझे बहुत भाता है, यह तो नहीं बताया जा सकता, परंतु अचानक एक दिन वह मेरे जालीघर के पास पहुँचते ही अपने झूले से उतरकर नीचे आ गया और पंखों का सतरंगी मंडलाकार छाता तानकर नृत्य की भंगिमा में खड़ा हो गया। तब से यह नृत्य-भंगिमा नित्य का क्रम बन गई। प्राय: मेरे साथ कोई-न-कोई देशी-विदेशी अतिथि भी पहुँच जाता था और नीलकंठ की मुद्रा को अपने प्रति सम्मानपूर्वक समझकर विस्मयाभिभूत हो उठता था। कई विदेशी महिलाओं ने उसे ‘परफ़ैक्ट जेंटिलमैन’ की उपाधि दे डाली। जिस नुकीली पैनी चोंच से वह भयंकर विषधर को खंड-खंड कर सकता था, उसी से मेरी हथेली पर रखे हुए भुने चने ऐसी कोमलता से हौले-हौले उठाकर खाता था कि हँसी भी आती थी और विस्मय भी होता था। फलों के वृक्षों से अधिक उसे पुष्पित और पल्लवित वृक्ष भाते थे।

वसंत में जब आम के वृक्ष सुनहली मंजरियों से लद जाते थे, अशोक नए लाल पल्लवों से ढँक जाता था, तब जालीघर में वह इतना अस्थिर हो उठता कि उसे बाहर छोड़ देना पड़ता।

नीलकंठ और राधा की सबसे प्रिय ऋतु तो वर्षा ही थी। मेघों के उमड़ आने से पहले ही वे हवा में उसकी सजल आहट पा लेते थे और तब उनकी मंद केका की गूँज-अनुगूँज तीव्र से तीव्रतर होती हुई मानो बूँदों के उतरने के लिए सोपान-पंक्ति बनने लगती थी। मेघ के गर्जन के ताल पर ही उसके तन्मय नृत्य का आरंभ होता। और फिर मेघ जितना अधिक गरजता, बिजली जितनी अधिक चमकती बूँदों की रिमझिमाहट जितनी तीव्र होती जाती, नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएँ पर बायाँ पंख फैलाकर सुखाता। कभी-कभी वे दोनों एक-दूसरे के पंखों से टपकनेवाली बूँदों को चोंच से पी-पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंदोत्सव की रागिनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है।

एक दिन मुझे किसी कार्य से नख़ासकोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूँगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफ़ेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूँज से बँधे दोनों पंजों की उँगलियाँ टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थीं कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती थी।

बड़े मियाँ की भाषण—मेल फिर दौड़ने लगी—देखिए गुरु जी, कमबख़्त चिड़ीमार ने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है! आप न आई होतीं तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता। पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूँ!

सारांश यह कि सात रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवाकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने-लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहमपट्टी और देखभाल करने पर वह महीनेभर में अच्छी हो गई। उँगलियाँ वैसी ही टेढ़ी-मेढ़ी रहीं, परंतु वह ठूँठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जालीघर में पहुँचाया गया और नाम रखा गया—कुब्जा नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे। अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती। चोंच से मार-मारकर उसने राधा की कलग़ी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। न किसी जीव-जंतु से उसकी मित्रता थी, न वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। उसी बीच राधा ने दो अंडे दिए, जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार-मारकर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूँठ जैसे पैरों से सब ओर छितरा दिए।

इस कलह-कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया।

कई बार वह जाली के घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा-प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहाँ से बहुत पुचकारकर मैंने उतारा। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा।

मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भाँति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आँखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सबमें मेल हो जाएगा। अंत में तीन-चार मास के उपरांत एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूँछ-पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है, जैसे ख़रगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ।

वास्तव में नीलकंठ मर गया था। 'क्यों' का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका है। न उसे कोई बीमारी हुई, न उसके रंग-बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिह्न मिला। मैं अपने शाल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से बिंबित-प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निश्चेष्ट-सी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से द्वार पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज-ढूँढ़ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्रायः जाली का दरवाज़ा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूँढ़ती रहती थी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली (अल्सेशियन कुत्ती) सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। परिणामतः कजली के दो दाँत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह-कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। परंतु इन तीन पक्षियों ने मुझे पक्षी-प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है, वह मेरे लिए विशेष महत्त्व रखता है।

राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है तब वह कभी ऊँचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है।

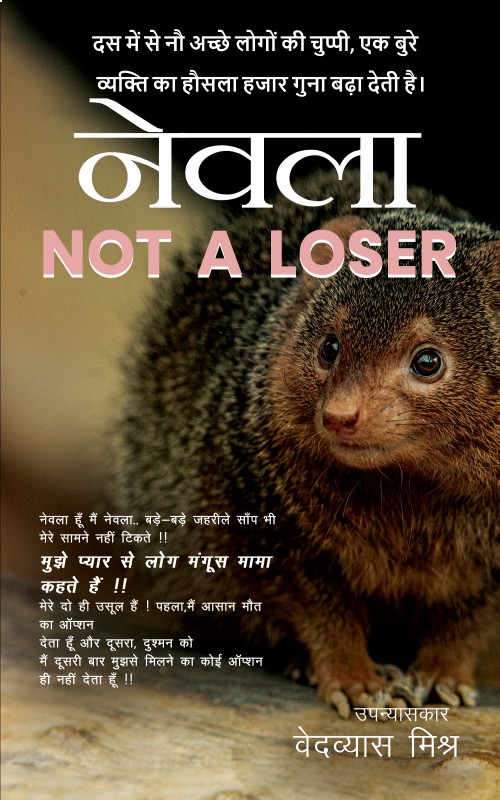

The Flower of Word by Vedvyas Mishra

The Flower of Word by Vedvyas Mishra The novel 'Nevla' (The Mongoose) by Vedvyas Mishra

The novel 'Nevla' (The Mongoose) by Vedvyas Mishra The Flower of Word by Vedvyas Mishra

The Flower of Word by Vedvyas Mishra