इक़बाल सिंह राशा द्वारा रचित यह कविता मानव जीवन की त्रासदी, पारिवारिक रिश्तों की वास्तविकता और वृद्धावस्था की पीड़ा को अत्यंत भावनात्मक और संवेदनशील तरीके से प्रस्तुत करती है। जहाँ दर्द को अत्यधिक सहजता, सादगी और आत्मीयता के साथ व्यक्त किया गया है।

1. कविता का विषय-वस्तु और केंद्रीय विचार

यह कविता एक साधारण आदमी के जीवन-यात्रा को दर्शाती है, जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अपनों के लिए जीता है, संघर्ष करता है, समझौते करता है, और अंत में अकेला रह जाता है।

• बचपन में माँ-बाप की छाँव में आश्रय मिलता है,

• जवानी में रिश्तों और जिम्मेदारियों का बोझ उठाता है,

• फिर बुढ़ापा आते-आते वह अपनों के लिए एक ‘बोझ’ बन जाता है।

मुख्य संदेश:

“एक आदमी, जो दूसरों के लिए सब कुछ करता आया, अंत में खुद को अकेला और उपेक्षित पाता है।”

2. कविता की संरचना और भावनात्मक प्रवाह

कविता सात खंडों में विभाजित है, और प्रत्येक खंड जीवन के एक नए चरण को उजागर करता है।

पहला खंड: बचपन और मासूमियत

“एक आदमी,

जिसने बचपन में माँ की उँगलियाँ थामीं,

पिता की छाँव में सपने सींचे,”

व्याख्या:

कविता की शुरुआत माँ-बाप के संरक्षण और सुरक्षा से होती है। बचपन को एक स्वप्नदर्शी अवस्था के रूप में दिखाया गया है, जहाँ आदमी निश्चिंत और प्रेम से घिरा हुआ होता है।

दूसरा खंड: जवानी और जिम्मेदारियाँ

“जिसने जवानी की सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते

अपने कंधों को बोझ की आदत डाल ली,”

व्याख्या:

युवावस्था में आदमी परिवार और समाज की जिम्मेदारियों में उलझ जाता है। यहाँ ‘बोझ की आदत डाल लेना’ एक गहरी विडंबना है—जो कभी स्वाभाविक नहीं थी, पर समय के साथ उसे स्वीकार करना पड़ा।

तीसरा खंड: आत्म-त्याग और संघर्ष

“जिसने रिश्तों की आग में खुद को झोंका,

अपनी ज़रूरतों को दूसरों की ख़ुशी बना लिया,”

व्याख्या:

इस खंड में निस्वार्थ प्रेम और त्याग का चित्रण है। आदमी अपने परिवार और प्रियजनों के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देता है, अपनी आवश्यकताओं को पीछे छोड़ देता है।

चौथा खंड: अकेलापन और उपेक्षा

“अब जब वह थककर किसी कोने में बैठा है,

तो दीवारें भी चुप्पी साधे रहती हैं,”

व्याख्या:

यहाँ बुढ़ापे का अकेलापन स्पष्ट रूप से झलकता है। पहले जो घर प्रेम और जीवन से भरा था, अब मौन और उदासीनता से घिर गया है। यह भावनात्मक रूप से अत्यंत मार्मिक चित्रण है।

पाँचवाँ खंड: परिवार की बेरुख़ी

“उसके अपने,

जिनके लिए उसने अपनी हर ख़्वाहिश गिरवी रख दी,

अब उसे यह समझाने आते हैं—

‘आप आराम करें…

अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं।’”

व्याख्या:

सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिन लोगों के लिए उसने जीवनभर संघर्ष किया, वही अब उसे बेकार और गैर-ज़रूरी समझने लगे हैं। यह संवेदनहीनता और स्वार्थ का द्योतक है।

छठा खंड: वृद्धावस्था और बेबसी

“लेकिन वह आदमी,

जिसने उम्र भर अपने ही अपनों से समझौते किए,

अब खुद को समझाने की ताकत भी खो चुका है।”

व्याख्या:

यहाँ वृद्धावस्था की शारीरिक और मानसिक थकान का उल्लेख किया गया है। जो व्यक्ति जीवनभर लड़ता और समझौते करता आया था, अब उसमें यह करने की भी शक्ति नहीं बची।

सातवाँ खंड: मृत्यु की ओर बढ़ता जीवन

“जहाँ रिश्ते कागज़ की तरह हल्के,

और यादें धुंध की तरह बिखरी हैं।

जहाँ हर शाम—

एक अधूरी बातचीत में खो जाती है,

और हर सुबह—

बस जीने की औपचारिकता निभाने के लिए उगती है।”

व्याख्या:

यहाँ कविता अपने चरम पर पहुँचती है।

• रिश्ते अब महज़ औपचारिकता रह गए हैं,

• यादें धुंधली होती जा रही हैं,

• जीवन अब एक बोझ मात्र रह गया है, जिसे बस घसीटा जा रहा है।

3. कविता की शैली और विशेषताएँ

• सादगी और आत्मीयता: कविता बहुत सरल शब्दों में गहरी बातें कहती है, जो अमृता प्रीतम की शैली की विशेषता है।

• अंतर्द्वंद्व और आत्मचिंतन: आदमी खुद से ही सवाल कर रहा है, खुद की पीड़ा को महसूस कर रहा है।

प्रतीकों का सुंदर उपयोग

• “माँ की उँगलियाँ” – बचपन की सुरक्षा

• “बोझ की आदत” – जिम्मेदारियों का भार

• “रिश्तों की आग” – त्याग और संघर्ष

• “अपने ही उगाए पेड़ की छाँव पराई लगती है” – अपनों की बेरुख़ी

गहरी भावनात्मक अपील

कविता हर पाठक को छूती है, क्योंकि यह सामान्य मानवीय अनुभवों पर आधारित है। हम सभी ने अपने परिवार में बुजुर्गों की उपेक्षा होते देखी है, या खुद उस अनुभव से गुज़र रहे हैं।

निष्कर्ष: कविता का प्रभाव और प्रासंगिकता

“आदमी और उम्र” सिर्फ़ एक कविता नहीं, बल्कि हर व्यक्ति की जीवन-यात्रा का आईना है। यह हमें रिश्तों की वास्तविकता और वृद्धावस्था की निस्संगता पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है।

क्यों यह कविता यादगार है?

• यह हर उम्र के पाठक को छूती है—युवा इससे सीख सकते हैं, और बुज़ुर्ग इसमें अपना दर्द देख सकते हैं।

• यह परिवार और समाज की संवेदनहीनता को उजागर करती है।

• यह हमें अपने माता-पिता और बुजुर्गों के प्रति अधिक संवेदनशील बनने का संदेश देती है।

अंततः, यह कविता हमें सोचने पर मजबूर कर देती है—“क्या हम भी अपने अपनों के साथ यही कर रहे हैं?”

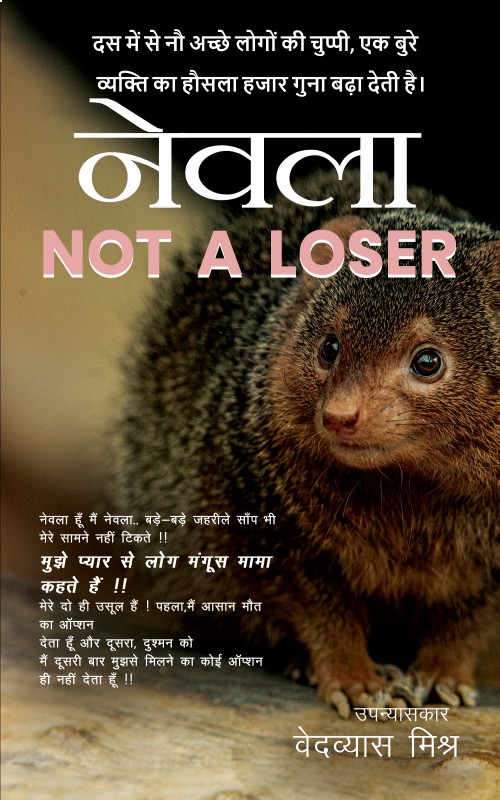

The Flower of Word by Vedvyas Mishra

The Flower of Word by Vedvyas Mishra The novel 'Nevla' (The Mongoose) by Vedvyas Mishra

The novel 'Nevla' (The Mongoose) by Vedvyas Mishra The Flower of Word by Vedvyas Mishra

The Flower of Word by Vedvyas Mishra